|

|

||

|

|

|

ТЕМА НОМЕРА: РУССКАЯ ИСТОРИЯ И РУССКАЯ СИСТЕМА

Российская самодержавная система правления

А.И.Липкин

ЛИПКИН Аркадий Исаакович, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, руководитель семинара “Цивилизации в современном мире”

Довольно популярным является мнение, что “умом Россию не понять”. Однако все зависит от того, как и откуда смотреть, ибо один и тот же исторический материал сквозь разные концептуальные системы видится по-разному. Поэтому путь к пониманию истории России лежит через поиск адекватной системы понятий. Результатом такого поиска в свое время стала “Русская система” Ю.С.Пивоварова и А.И.Фурсова [Пивоваров, Фурсов 2001], в которой был предложен один из возможных подходов к проблеме концептуализации российской политики и “русской власти”. Предлагая свой, во многом альтернативный подход к этой проблеме, автор, тем не менее, готов был бы взять в качестве краеугольного камня своих концептуальных построений, вслед за Пивоваровым [Пивоваров 2006а], такое, например, описание российского самодержавия: “Права государственной власти, во всем их объеме, принадлежат Государю Императору. Нет той сферы управления, которая бы не была подчинена его самодержавию. Но из этого не следует, чтобы император осуществлял свои права непосредственно. Правильная организация… предполагает существование посредствующих властей, действующих именем императора, но самостоятельно в кругу представленных им дел. Эта мысль выражена в наказе императрицы Екатерины: ‘основные законы государства предполагают по необходимости средние протоки, т.е. правительства, через которые действует власть государства’” [Градовский 1875: 143–144]. Очевидно, впрочем, что различие используемых концептуальных схем ведет к существенно разному прочтению этого описания, равно как и последних трех-пяти веков истории России. Для Пивоварова и Фурсова в этом описании выявлено существо российского “властного мутанта”, а на мой взгляд – раскрывается типичная для не-Запада “самодержавная система правления”. В первом случае приведенная выше цитата характеризует “русскую систему” и стоящую в ее центре “персонифицированную власть”, определяющую все и вся [1] . Для меня же – это вполне адекватное описание одного из фрагментов “самодержавной системы правления”. Надеюсь, что сопоставление этих двух подходов к описанию феномена российского самодержавия поможет глубже понять отечественную историческую действительность.

Основные понятия

Данная работа – продолжение сравнительного культурологического анализа западноевропейской, российской и североамериканской цивилизационных общностей с одной стороны, и древних цивилизаций Средиземноморья – с другой [Липкин 1993; 2004].

Одним из результатов этого анализа является фиксация некоторого важного качественного различия между, с одной стороны, временем древних Греции и Рима, а с другой стороны, временем Средневековья – зарождения западноевропейской и российской цивилизационных общностей и государств. Общности древних Греции и Рима формировались путем внутренней дифференциации в однородной целостности (речь идет о базовой модели, для которой известное деление древнего римского общества на плебеев и патрициев сути не меняет), образуя города-государства. Общности Средневековья формировались из элементов разного социокультурного происхождения, таких, как крестьянская масса, дружины, города, образуя то, что я буду называть “большими государствами”, подразумевая сложный (включающий множество дружин и городов) состав [2] .

Согласно этой модели город-государство, как и небольшое княжество, которое по базовой модели соответствует власти одной дружины, не является “большим государством”, а Китай, Россия, средневековые Франция и Англия – являются [3] .

Важной характеристикой “большого государства” служит “система правления”, характеризующая отношения между указанными разными социокультурными элементами (городами, дружинами и т.п.; множественность этих структурных элементов системы имеет принципиальное значение).

“Систему правления” больших территориальных государств Запада, которую я буду называть “королевской”, изображает схема 1.

Схема 1. “Королевская” договорно-представительная система правления (линия d——dd расположена перпендикулярно плоскости основного треугольника)

Большие территориальные государства Западной Европы формировались из множества уже сложившихся (причем относительно самостоятельно) субъектов в лице крупных феодалов, свободных городов и королей [4] , которые являются основными элементами схемы 1. Они связаны различными отношениями, значительная часть которых основана на договоре (что обозначено двойными стрелками).

При этом города и феодалы имели свои, во многом антагонистические, системы ценностей и культуры, а их внутрисословные отношения были сильнее, чем территориальные (замечу, что позднее, при переходе к бессословному национальному государству, образуется единая национальная культура, и национально-территориальные связи становятся главными). Важной чертой процессов формирования больших территориальных государств Западной Европы было то, что эти процессы не локализовались внутри каждого становящегося территориального государства, а зависели от всего европейского контекста. Поэтому я говорю о королях во множественном числе, имея в виду род-династию королей и сложный процесс дифференциации-разграничения многих территориальных государств внутри западноевропейской цивилизационной общности. Границы определялись многими факторами, действующими на большей части Западной Европы, и одним из таких факторов были династические отношения. Характерное для древнего Рима явление “солдатских императоров” здесь было почти исключено. Король должен был принадлежать к королевскому роду.

Идеологическую поддержку этой системы обеспечивала католическая церковь, возглавляемая Папой и пытавшаяся некоторое время быть одновременно одним из самостоятельных субъектов европейской политики. По мере укрепления королевской власти (чему способствовала борьба за власть между Папой и Императором) короли, подчиняя местную церковь себе, превращали ее в местную государственную религию (элемент d на схеме 1). При переходе к национальному государству место “государственной религии” занимала светская “национальная история” и культура [5] (элемент dd на схеме 1).

Соответственно, куртуазная светская культура, выросшая при рыцарских замках, и светская городская культура составили основание западноевропейской культуры Нового времени. Именно светские по своей сути субъекты (феодалы, города, короли) модифицировали (подстраивали) под себя христианство, придавая ему соответствующие формы (католичество и протестантизм). Поэтому они, а не религия, обусловливают специфику западноевропейской цивилизации. Европа остается собой и в светское Новое время с его веротерпимостью, допускающей любые религии и даже атеизм на уровне индивидов.

На схеме 1 показаны общеизвестные вещи. Вопрос лишь в том, относится ли это к политологии или к более глубокому социокультурному слою?

Понятие “политика” определяется разными авторами по-разному. Однако все считают его истоком греческие понятия politikу (государственные или общественные дела), при этом к первым политологам относят Аристотеля, а в Новое время – Макиавелли. Оба анализировали природу “городов-государств” определенного типа (полисов). Состав социальных субъектов (социальных слоев) и ролей в этих городах-государствах определялся стандартным разделением труда (крестьяне, ремесленники, торговцы, воины). Эти субъекты имели свои интересы и старались отстаивать их разными средствами. Часто это принимало форму борьбы за власть в городе или использование этой власти. Различные формы организации власти или “политические режимы” в городах-государствах были описаны еще Аристотелем.

Территориальные государства [6] Европы Нового времени во многом, на первый взгляд, напоминают ситуацию в этих городах-государствах. Поэтому современная политология, несмотря на затруднения со строгим определением основных понятий, таких, как “политика”, “политический институт” и другие, продолжает линию Аристотеля и Макиавелли. “Политика – это прежде всего перевод греческого слова “politeia”… то, что греки называли режимом полиса… В узком смысле слова политика – это особая система, определяющая правителей и способ реализации власти; но одновременно это и способ взаимодействия личностей внутри каждого сообщества” [Арон 1993: 54].

Однако города-государства типа полиса – это “малые государства”, а нас будут интересовать “большие государства”, в которых политическая борьба происходит на фоне уже существующей “системы правления”, за уже определенные ею места. То, что заведомо относится к политике (внутренней и внешней), происходит в ходе борьбы за занятие места короля, мест его приближенных, за территории и права и т.п. Но все это происходит в рамках изображенной на схеме 1 структуры мест-ролей, которая является для всех этих политических процессов предзаданной. То есть “система правления” является более глубоким социокультурным слоем, чем политический режим и политические институты, которые в нее вписываются. Поэтому изображенную на схеме 1 структуру, как и другие подобные структуры, я буду называть “системой правления”, избегая слов, производных от “политическое”.

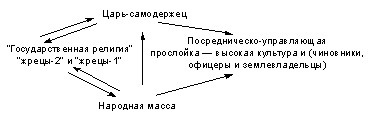

Незападные “большие государства” имеют, по большому счету, одинаковую структуру, которую я назвал “самодержавной” (схема 2), поскольку она не предполагает ни договорных отношений, ни прав, центральным отношением здесь является отношение самодержец – подданные, а принципиальным основанием принятия решений – воля самодержца (в качестве образца можно взять Китай). Эта структура характерна для “восточных деспотий”.

Схема 2. Самодержавная система правления

Основное утверждение, выдвигаемое мною, касается отношения между самодержцем и народной массой. Моя гипотеза состоит в том, что основа этой системы как системы мест расположена не вверху, а внизу – именно наличие народной массы создает место самодержцу и тем самым – другим элементам данной структуры. В этом принципиальное отличие “самодержавной системы правления” от “вотчинного (patrimonial) строя” Р.Пайпса (и М.Вебера), от “восточной деспотии” Л.С.Васильева [Васильев 2001] и “русской системы” Ю.С.Пивоварова и А.И.Фурсова. Вотчинная власть у Пайпса растет “сверху”, от верховной власти (правителя или правительства); в центре оказывается “господство”, господствующие группы и слои общества [Пайпс 1993: 38, 407]; “народные массы” при этом не входят в число системообразующих элементов.

Такая самодержавная система правления сформировалась и закрепилась на Руси в московский период. Это было связано не с особой жестокостью и коварством московских правителей (жестокостям становления Московской Руси можно найти аналоги и на Западе) и не с особым русским менталитетом (менталитет всех слоев ранней Московской Руси не сильно отличался от менталитета ее западных соседей). Это стало результатом сложных процессов, среди которых, несомненно, важна была роль татарского ига, но не столько в приучении народных масс к рабству, сколько в вытеснении зародышей вассально-дружинных отношений [см. Юрганов 1998] и стимулировании перехода в самодержавное состояние, которое далее обрело устойчивость благодаря наличию крестьянской массы и внешнему давлению соседних больших государств.

Иными словами, уникальна не Россия, которую якобы “умом не понять”, а Запад с его не имеющей аналогов системой вассалитета, основанной на принципе взаимного договора и права и столь же беспрецедентным феноменом свободных городов. Два эти фактора в совокупности и породили договорно-представительную систему правления – сначала сословную “королевскую”, потом демократическую [7] . Для того чтобы понять Россию, нужно просто выбрать правильную “оптику”. Если все перевернуть с головы на ноги и сравнить российскую систему правления не с Западной Европой, а, скажем, с Китаем, то многое встанет на свои места.

Таким образом, в противоположность мнению авторов “Русской системы”, мой анализ приводит к выводу о значительно большей похожести “российской самодержавной системы” на великие цивилизации Азии, нежели на Запад. Поэтому речь должна идти не о “метафизической власти”, которая определяет все, а о типичной для не-Запада самодержавной системе правления с самодержцем во главе, где первичная структура определяется “народной массой” и предзадана самодержцу. Поэтому называть последнюю “популяцией”, как это делается в “Русской системе”, мне представляется неадекватным – это не материал для произвола самодержца, а почва, на которой произрастает самодержавие. Самодержец формирует лишь вторичную структуру – структуру посредническо-управляющей прослойки, в которой в соответствии с полученными “сверху” привилегиями и обязанностями формируются сословия (но не классы). Большинство процессов и нововведений, рассматриваемых Пивоваровым и Фурсовым, не выходят за рамки этой прослойки. Крестьянскую массу они задевают мало. Даже освобождение от крепостного права (без достаточного, с точки зрения крестьян, количества земли и без разрушения общины) оказалось не столь важным для крестьянской массы событием (те, для кого оно было важным, ушли из общины) и не очень сильно ее изменило.

То, что в российском случае в качестве “государственной религии” была использована иосифлянская версия православия, а не “культ Неба”, как в Китае, принципиально ничего не меняет. Мировая религия, каковой является христианство, изначально универсальна и адресована индивиду, его душе, определяя индивидуальный смысл жизни. Использование ее в коллективных целях идентификации “своих” и “чужих” перерождает ее сущность, приравнивая ее к любой языческой “государственной религии” [8] . Поэтому в российской самодержавной системе православие в этой роли так легко сменил коммунизм, который затем небезуспешно стали пытаться сменить на православие (все того же иосифлянского типа). Так что из наличия в качестве государственной религии христианства родство России с Западом (из чего исходят Пивоваров и Фурсов) отнюдь не выводится. Я не могу согласиться с их утверждением, что “Россия и Запад суть две разные системы, у истоков которых один исторический субъект – христианский” [Пивоваров, Фурсов 2001: 42]. Ни христианство, ни такие параметры, как пространство/время и локальность/внелокальность, рассматриваемые Пивоваровым и Фурсовым, мне не представляются здесь определяющими. Рисуемая ими картина, согласно которой “в XVI – XVII столетиях две великие социальные революции – капиталистическая и самодержавная – кладут начало двум разным внелокальным историческим системам” [там же: 43], выглядит, на первый взгляд, убедительно, но не учитывает принципиальное различие систем правления. Так, монархическая Австро-Венгрия (классический представитель европейских абсолютных монархий), с которой часто сравнивают Россию, многими своими внешними атрибутами похожа на Россию, но при этом остается представителем “королевской” договорно-представительной системы правления, т.е. принципиально отличается от России.

Системное противоречие и “вторичная структура”

Российское самодержавие не сводится только к “восточной” схеме 2. Гербом России не случайно служит двуглавый орел. Специфическое отличие России от Востока связано с системным противоречием, которое формируется в петербургский период истории России и воспроизводится до сих пор. Оно заключается в том, что Россия значительно раньше других восточных обществ (еще в XVII веке) столкнулась с военной конкуренцией Нового Запада и оказалась в состоянии успешно противостоять ей. С этого момента Россия вошла в режим “догоняния” [9] , который потребовал освоения военных и технологических достижений Запада. Этот процесс успешного “догоняния” составляет суть бурного развития России в петербургский период, символами которого стали Петр I и Екатерина II. Но перемены затронули главным образом посредническо-управляющий слой, в котором усвоение технических и организационных достижений закономерно сопровождалось восприятием образцов западной культуры и образования.

Однако представление о свободном индивиде и его правах, лежащее в основе культуры Нового времени и западноевропейской системы правления, несовместимо с самодержавием и системой правления, основанной на воле самодержца. Именно с эпохи Петра I и Екатерины II в России формируется системное противоречие между необходимым для военно-технического “догоняния” Запада образованным слоем и самодержавной системой правления. Будучи приобщен к европейскому образованию, этот новый социальный слой стал развиваться по своей логике, чуждой духу самодержавия. Итак, основное системное противоречие российского общества – противоречие между развивающейся культурой западного типа (светской) и самодержавной системой правления, типичной для Востока. Логика формирования этого противоречия схематически выглядит так (схема 3):

“догоняние” => образование => культура => свободная личность => протест против самодержавной системы правления

Схема 3. Логика основного системного противоречия российского общества

Впервые это противоречие выявилось в 1825 году в ходе восстания декабристов. После его подавления можно наблюдать своего рода ролевое расщепление прежде относительно однородного образованного слоя на противостоящих друг другу “чиновника” и “интеллигента”. При этом “помещики и чиновники стали партнерами царя во власти” [Уортман 2005: 53], а значительная часть образованного слоя, обеспечивавшая функцию “догоняния”, по характеру своего воспитания и деятельности оказывалась обречена на конфликт с самодержавием [10] , составляя основу интеллигенции, ориентированной на высокую европейскую культуру.

Значение слова “интеллигенция” в России двояко. О ее культурной и нравственной роли удачно сказал Р.Пайпс: это “некое внеклассовое образование”, главной отличительной чертой которого является “приверженность общественному благу: интеллигент – это тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучием, а хотя бы в равной, но предпочтительно и в большей степени печется о процветании всего общества и готов в меру своих сил потрудиться на его благо” [Пайпс 1993: 226, 328–330]. На фоне этого широкого значения возникло более узкое, в основе которого – политическое противостояние официальной власти. “В 1870-х годах молодые люди, обладавшие радикальными философскими, политическими и общественными взглядами, стали утверждать, что право носить титул интеллигентов принадлежит им, и им одним… К 1890-м годам русскому человеку уже мало было иметь образование и участвовать в общественной жизни, чтобы удостоиться этого звания. Теперь он должен был стойко выступать против… старого режима и быть готовым принять активное участие в борьбе за его свержение. Иными словами, принадлежать к интеллигенции значило быть революционером (такая позиция стала предметом критики знаменитого сборника “Вехи”. – А.Л.)” [Пайпс 1993: 328–330]. В дальнейшем я буду иметь в виду широкое значение, которое, кроме того, связываю с принадлежностью к высокой культуре (правая часть схемы 2).

Если исходить из представлений “Русской системы”, то все интеллигенты (а с ними, по-видимому, и все прочие социальные группы, располагающиеся в правой части схемы 2) попадают в “лишние люди”. В какой мере такой результат можно счесть адекватным? В логике “российской самодержавной системы” все они, равно как и основное системное противоречие российского общества (схема 3), являются ее вторичными, но обязательными элементами. Профессиональные революционеры и террористы, как показал XX век, – это не уникальная особенность российского общества, а естественный продукт протестных настроений учащейся молодежи [11] .

Указанного системного противоречия не наблюдалось в Китае и других странах с восточной самодержавной системой правления, где высокая культура (к примеру, конфуцианство), сосредоточенная, как и положено данной системе, в посредническо-управляющем слое, не входила в противоречие с основами системы (вплоть до принятия этими странами режима “догоняния” Запада в XIX–XX веках). С этим противоречием незнаком и Запад, культура которого вырабатывалась социальными группами, составлявшими основу соответствующей системы правления.

В отличие от них, “российская самодержавная система правления” оказывается кентавром, включающим два несовместимых элемента: 1) восточную самодержавную систему правления и 2) западную высокую культуру. Российское самодержавие не могло конкурировать с Западом без культивирования в российском обществе западной высокой культуры (именно Запад был референтной группой и для российских царей, и для интеллигенции).

В этом суть системного противоречия и главный итог петербургского периода.

Аналогичная ситуация имела место и в экономической сфере. Догоняющее развитие промышленности в условиях самодержавной системы правления порождает, во-первых, “государственный капитализм” в сфере крупной промышленности, а во-вторых, – гнет чиновничьего регулирования в сфере мелкого производства. Такой экономический механизм оказывается, как и интеллигенция, “западным” вкраплением, пристройкой, чуждой основным элементам системы: народной массе и самодержавию. Возможно, развитие современного российского “капитализма” проходит по тому же сценарию.

Указанное противоречие приводит к закономерному колебательному двухфазному процессу внутри самодержавной системы: желание-необходимость догнать Запад инициирует модернизаторско-западническую фазу самодержавия, когда сама самодержавная власть стремится позиционировать Россию как европейскую страну. В этой фазе “сверху” инициируются реформы и активизируется “либерально-демократическая” часть российской интеллигенции (в относительно чистом виде – это, например, эпохи Екатерины II, Александра II, а также Горбачева). На этом пути страна, как правило, добивается некоторых успехов. Но вместе с тем изменения ведут к ухудшению положения базовых для самодержавной системы слоев. При этом логика реформ неизбежно проблематизирует сам принцип самодержавия (вплоть до попытки заговора, восстания или демократической революции). В результате самодержец при поддержке основной части населения переходит к свертыванию реформ или к контрреформам, провозглашая, что Россия – это не Европа.

Следствием резкого перехода к почвенническо-охранительной фазе оказываются застой и потеря конкурентоспособности по отношению к Западу, часто сопровождающаяся военным поражением. Желание-необходимость ликвидировать отставание стимулирует повторение цикла реформ–контрреформ [см. Пантин, Лапкин 2006: 178–195]. Эти колебательные циклы обусловлены режимом “догоняния” и происходят в вовлеченной в него “пристройке” (правая часть схемы 2). Народные массы на эти колебания реагируют слабо. Их пассивность или бунт определяются другими проблемами и механизмами, что, в частности, фиксирует Н.С.Розов: “Ни одна либеральная реформа не была результатом широких общественных движений, все они начинались ‘сверху’, чаще всего как реакция на геополитический провал… Каждая победа (военная. – А.Л.)… приводила к свертыванию либеральных реформ. Напротив, поражения России инициировали реформы” [Розов 2006: 7]. Начиная с Екатерины II реформы коррелируют с либеральными настроениями в образованных слоях России, но более глубоким (базовым) здесь является общая направленность к Европе и европейской культуре. Для контрреформ, напротив, базовым является антизападничество (поэтому Петр I – реформатор).

Из системного противоречия, лежащего в основе цикла “реформы–контрреформы”, логически вытекают четыре решения, претендующие на прекращение описанного выше колебательного процесса: 1) отказ от самодержавной системы правления при сохранении и развитии западной российско-европейской культуры; 2) отказ от западной российско-европейской культуры ради сохранения самодержавной системы правления; 3) создание новой высокой культуры, не противоречащей самодержавной системе правления; 4) смена и того, и другого. Им отвечают четыре программы, которые были выдвинуты в среде интеллигенции в XIX веке. Две из них – “модернизаторские” и две – “почвеннические”.

Модернизаторские программы провозглашали слом самодержавной системы. Первая из них – “либерально-демократическая” – предлагала сделать это на базе русской национальной европейской культуры, выросшей в рамках петровско-екатерининской политической традиции, и сделать это по-европейски, т.е. совершить переход к республиканско-демократической системе правления западного типа, к общности, основанной на культуре. Привлекательность такого решения заметно усиливается в модернизаторской фазе описанного выше самодержавного цикла. В рамках “либерально-демократической” линии развивается идеал свободной, ответственной и творческой личности и соответствующего личностного типа патриотизма.

В принципе возможны два варианта реализации такого проекта: “реформы сверху” (со стороны самодержца) и “революция снизу” (со стороны интеллигенции). Проект Сперанского [см. Пивоваров 2006б] является образцом “реформ сверху”, которые не выводят за рамки самодержавной системы (поэтому столь сильно желание вновь и вновь воспроизводить его). Подобного рода проекты популярны у либерально-демократической интеллигенции на начальной стадии модернизаторской фазы самодержавного цикла. Но по мере осознания ограниченности подобных реформ и иллюзорности связанных с ними надежд все большая часть этой интеллигенции начинает склоняться к революционному варианту.

Либерализм совместим с патриотизмом, но альтернативен всем формам народничества. Все другие альтернативные решения основывались на народническом идеале (близком по духу позднему немецкому романтизму): “Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное, – писал Н.Бердяев. – Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды... Основной русской темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни”. Поэтому в рамках народничества развивался не столько идеал личности, сколько идеал “народа” в виде “идеализации или допетровской России, или Запада, или грядущей революции” [Бердяев 1990: 131].

Вторая модернизаторская программа – “революционно-народническая” – привела к советскому новомосковскому периоду. Природа советского модернизаторского проекта, провозглашавшего своей целью слом самодержавной системы и развитие новой социалистической культуры, двойственна. Для внешнего мира – это великая социалистическая революция, а внутри страны – это воспроизводство самодержавной системы по мере затухания народного бунта, стихия которого смела прежнюю посредническо-управляющую прослойку вместе с Романовыми [12] .

Первый почвеннический вариант – “самодержавный”. Его программа предполагает оставить самодержавную систему и выбросить всю европейско-российскую высокую культуру Нового времени. Но этот самодержавный проект не в состоянии обеспечить необходимые темпы развития и военную конкуренцию с Западом (см. результаты Крымской и Русско-японской войн). Тем не менее Сталину, в отличие от Павла I, Николая I и Александра III, вроде бы удалось совместить этот проект с успешным “догонянием” (по-видимому, за счет демографического взрыва с одной стороны и ГУЛАГа – с другой). При этом в течение длительного времени посредническо-управляющий слой образовывался из первого поколения “выдвиженцев” (из сельской и рабочей массы), но со второй половины XX века этот механизм стал давать сбои (ГУЛАГ, так же как и революция, во многом смог реализоваться благодаря демографическому взрыву начала XX века). Вновь явило себя старое системное противоречие России.

Славянофилы были родоначальниками второго почвеннического “культурно-народнического” направления. Они пытались построить незападную высокую культуру, совместимую с самодержавием. Но их продолжатели – евразийцы, по сути, возвращаются к самодержавному проекту.

Таким образом, практического рассмотрения заслуживают лишь два альтернативных проекта – “самодержавный” и “либерально-демократический”. Это подтверждает эффективность “двухмерной модели”, предложенной Н.Розовым: “свобода (личная. – А.Л.) – успех (державный. – А.Л.)” [Розов 2006: 10].

Современная ситуация

Современная ситуация, на первый взгляд, кардинально отличается от той, какая была в царской и советской России первой половины ХХ века. Сегодня мы имеем высоко урбанизированное (а не крестьянское) население со всеобщим средним и массовым высшим образованием. Но, похоже, советская урбанизация сильно отличается от западной. Ее базовой моделью является совхоз-колхоз, ибо заводы и НИИ, цеха и лаборатории по структуре отношений очень напоминают совхозы-колхозы и бригады на селе. Советская урбанизация преобразовала “крестьянскую массу” в “городскую”, сохранив при этом основу самодержавной системы (схема 2). Бессильным в деле разрушения этой основы оказалось и гуманитарно выхолощенное советское образование.

Однако была еще высококвалифицированная научная и инженерная страта работников ВПК. Она-то – форпост “догоняния” – и воспроизвела в послевоенном СССР новое поколение интеллигенции, обратившейся к дореволюционной русской и современной западной культуре. На этой почве выросла новая советская высокая культура 1950–1970-х годов (отождествляемая с “оттепелью”).

Наряду с этим (особенно с 1970-х годов) росли и ориентировавшееся на западные стандарты потребления индивидуализированное потребительское общество [13] , и связанный с ним “средний класс” (выделяющийся по качественным и количественным показателям потребления и по образу жизни, он лишь частично перекрывался интеллигенцией, характеризующейся другими показателями).

На почве нового заимствования элементов духовной и материальной культуры западного типа воспроизводились старое системное противоречие и старые мифологемы российской самодержавной системы правления.

Перестройка и события августа 1991 года были не столько проявлением массового народного антикоммунистического бунта, сколько результатом активности сформировавшейся в недрах ВПК интеллигенции. Она же составила основу народных депутатов первого призыва с их культурой самиздатовских листовок, противостоящей культуре государственных СМИ. Но, казалось бы, наметившаяся со времен “оттепели” 1960-х годов либерально-демократическая линия, заглохла уже к середине 1990-х годов. Этому способствовало прежде всего проведение реформ 1992 года, которые резко понизили жизненный уровень тех слоев населения, что составляли социальную базу либеральной демократии, – квалифицированных бюджетников, ученых, врачей, учителей, инженеров ВПК. Именно этот относительно массовый и активный либерально-демократический (а не просто антикоммунистический) слой был “деклассирован” и деморализован реформами.

Но дело не только в этом. Достаточно представленные во власти либералы первой волны (не говоря о Б.Н.Ельцине) не устояли перед соблазном из “благих пожеланий” (которые, как известно, часто “ведут в ад”) восстановить “самодержавную систему правления”. Ельцинская Конституция 1993 го-да стала выражением этого стремления. Она обозначила возвращение к самодержавной системе правления после очередной попытки демократической революции (1991 года) и стала символом контрреформ (хотя на фоне брежневской конституции ее часто рассматривают как реформаторскую). Весьма показателен факт выявленной Ю.С.Пивоваровым [Пивоваров 2006б] близости Основного закона 1993 года проекту Сперанского, который, как было отмечено выше, является образцом “реформ сверху”, не выводящих за рамки самодержавной системы [14] .

Сегодня, в фазе очередного “застоя”, российским экспертным сообществом обсуждаются знакомые по XIX веку проекты, которые по большому счету сводятся к двум: “самодержавному”, опирающемуся на власть самодержца и идею “державности”, и “демократическому”, опирающемуся на культуру и личность.

Последний, в принципе, может быть ориентирован либо на “гражданскую нацию” (пример – Франция [см. После империи 2007]), либо на “гражданскую цивилизацию” (пример – ЕС или США).

Тезис о “цивилизационной особости России” сегодня используется в качестве исходного положения почвенниками (как сторонниками особого евразийского пути, так и приверженцами самодержавия). Но это отнюдь не умаляет эвристической значимости цивилизационного подхода [15] . Полагаю, что взаимодействие и конкуренция идут сегодня по крайней мере на трех уровнях общности: общечеловеческом (глобальном), цивилизационном и национальном, и цивилизационный подход отнюдь не исключает другие. Если в первой половине XX века первую скрипку играли национальные общности, то в его последней трети национальная идентичность все более отступает перед цивилизационной. Яркий пример тому – процесс формирования ЕС [16] . При этом основой цивилизационных общностей являются не различные типы религии, как утверждают многие, а личностно ориентированные базовые смыслы и ценности [17] , имеющие светскую основу [Липкин 1993; 2004].

России либерально-демократический проект светской цивилизационной общности (типа ЕС), основанный на светской культуре, позволит, по крайней мере, бесконфликтно интегрировать достаточно индивидуализированное население Поволжья и части Кавказа, уменьшить внутреннюю угрозу дальнейшего распада РФ [После империи 2007]. Причем культура (в отличие от идеологии) в силу своей естественности и органичности содержит плюралистическую идентичность России (пусть и в неявной форме), что дает основу для российского ответа на внешние геополитические вызовы. Дело в том, что современный процесс глобализации ведет к консолидации в рамках цивилизационных общностей. Глобальные тенденции сегодня таковы, что вариант вступления в качестве особой нации в европейскую цивилизацию для России по существу закрыт. Тем не менее, возможен (в предположении, например, демократической революции) путь формирования нации-цивилизации западного типа, подобной США. Такой проект предполагает превращение великой русской национальной культуры в общецивилизационную российскую, дочернюю европейской (подобно культурам Северной и Латинской Америки), что, собственно, во многом и имело место в XIX – начале XX века.

Естественно, что осуществление этого проекта, как и проекта “гражданской нации”, сопряжено с преодолением фактора самодержавной системы правления, являющегося тем элементом, который, с одной стороны, кардинально отличает Россию от Европы и Запада, а с другой – служит главным препятствием для развития России, для использования ее высокого культурного и человеческого потенциала.

Возможность преодоления этого препятствия определяется социо-культурным состоянием общества, системой принятия микро- и макро- решений на уровне общества, а не на уровне “власти”, ибо основой самодержавной системы являются сами люди. Следует задаться простым вопросом: как будет вести себя общество, если его освободить от самодержавной опеки, будет ли оно самоорганизовываться и брать ответственность на себя, или создаст хаос, после чего предпочтет свалить ответственность на очередного самодержца? Ответ на этот вопрос не предрешен и требует серьезного исследования.

Арон Р. 1993. Демократия и тоталитаризм. М.

Бердяев Н.А. 1990. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века. – О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.

Васильев Л.С. 2001. История Востока. В 2 т. М.

Градовский А.Д. 1875. Начало русского государственного права. Т. 1. СПб.

Гуревич А.Я. 1970. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.

Дьяконов И.М. 1997. Переход к территориальному

государству в Месопотамии. – История Востока. В 6 т. Т.

Дьяконов И.М., Якобсон В.А. 1982. “Номовые государства”, “территориальные царства”, “полисы” и “империя”. Проблемы типологии. – Вестник древней истории, № 2.

Липкин А.И. 1993. Духовный кризис и национальное возрождение (Попытка культурно-исторического анализа). Философский очерк. Н.Новгород.

Липкин А.И. 2004. “Духовное ядро” цивилизационной

общности. – Синтез цивилизации и культуры: Международный альманах. Вып.

Пайпс Р. 1993. Россия при старом режиме. М.

Пантин В.И., Лапкин В.В. 2006. Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна.

Пивоваров Ю.С. 2006а. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита. – Полис, № 1.

Пивоваров Ю.С. 2006б. Между казачеством и кнутом (К столетию русской конституции и русского парламента). – Полис, № 2.

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. 2001. “Русская система” как попытка понимания русской истории. – Полис, № 4.

После Империи.

Розов Н.С. 2006. Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли выздоровление? – Полис, № 3.

Уортман Р. 2004. Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России. Ч. II. Люди. М.

Уортман Р. 2005. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М.

Шарль К. 2005. Интеллектуалы во Франции (вторая половина XX в.). М.

Юрганов А.Л. 1998. Категории русской средневековой культуры. М.

Янов А.Л. 2001. Россия: у истоков трагедии. 1462-1584: Заметки о природе и происхождении русской государственности. М.

Chaunu P. 1984. La civilisation de l’Europe classique. Paris.

[1] Россия в полном объеме управляется персонифицированной Властью” [Пивоваров 2006а: 17].

[2] Отмечу, что в “больших государствах” не работают многие механизмы, характерные для “малых государств” (в частности, механизм прямой демократии).

[3] Вводимое здесь понятие “большого государства” близко понятию “территориального государства”, как оно вводится в истории древнего Востока [см. Дьяконов 1997; Дьяконов, Якобсон 1982: 3–21] и в истории Запада [например, Chaunu 1984].

[4] Согласно А.Я.Гуревичу [Гуревич 1970], сначала появились раннегосударственные (“варварские”) королевства (по своей сути сопоставимые с Киевской Русью), и только потом из-за слабости королевской власти возникли сеньории. Я начинаю с этого “потом”.

[5] Здесь и далее речь идет о “высокой” культуре, которая, в отличие от “народной”, предполагает образование.

[6] В отличие от них, идеократические большие территориальные государства, где политические и цивилизационные границы совпадают (как в России и США), можно было бы называть неколониальными территориальными империями.

[7] Ставшую “результатом и способом выхода из полуторастолетнего кровавого межконфессионального конфликта”, благодаря чему появляются “западные конституции” и их главные субъекты – “гражданин, гражданское общество, нация” [Пивоваров 2006б: 9].

[8] Спор между Иосифом Волоцким и “заволжскими старцами” (они же “нестяжатели”) дает нам представление о процессе превращения “мировой религии”, каковой является по своей сути христианство, в “государственную” [о прагматической сути спора см. Янов 2001; об “эсхатологическом” контексте – Юрганов 1998].

[9] Здесь и далее имеется в виду прежде всего идеальный культурный образ процесса.

[10] О судьбе носителей правовых реформ [см. Уортман 2004].

[11] Эти настроения и соответствующие “левые идеи” повсеместно находят сочувствие в широких слоях интеллигенции [см., например, Шарль 2005].

[12] Авторы “Русской системы” со всей определенностью утверждают, что “большевики довели линию “демократизации” господствующих групп до логического конца, распространив ее на общество в целом и тем самым завершив процесс, начатый опричниной”, процесс “саморазвертывания Русской Власти, двоякого по своей сути и характеризующегося единством двух тенденций: расширения численности ее носителей, т.е. количественного увеличения биологической субстанции, биомассы, с одной стороны, и уменьшения, сжатия ее вещественной субстанции – с другой” [Пивоваров, Фурсов 2001: 48]. Не могу с этим согласиться. Во-первых, имел место не единый процесс ““демократизации” господствующих групп”, а ряд смен субстрата посредническо-управляющей прослойки (после смуты XVII века, при Петре I, после 1917 года и далее). Ее рост – естественное следствие роста государства, происходящее во всем мире. Но эта прослойка никогда не “размазывается” до “властепопуляции”, а остается явно выделенной и при царях (верхние разряды Табели о рангах, отмеченные потомственным дворянством), и при большевиках (так наз. номенклатурные посты-должности), и даже сегодня (олигархическая элита).

[13] К этому времени Запад был очевидным для всех ориентиром в соревновании двух систем.

[14] Интересно было бы проанализировать, насколько далеко ушли от проекта Сперанского реформаторские проекты Основного закона, разрабатывавшиеся в ВС РФ между августом 1991 года и октябрем 1993 года.

[15] Законченной “мультицивилизационной” теории на сегодняшний день нет; разные авторы выдвигают разные основания для выявления цивилизаций. Автор определяет их через систему базовых смыслов, которые могут трансформироваться, оставаясь собой. Эффективность такого определения показана на примере республиканского Рима [Липкин 1993; 2004]. Как бы ни определялись цивилизации, это – не пустое понятие. По крайней мере, территориальные границы между ними всегда проводятся достаточно определенно, и столь же определенно разграничиваются характеризующие их базовые смыслы, образы и ценности.

[16] Одной из центральных проблем здесь является проблема исламского фактора. Исламский мир принадлежит тому же большому культурному средиземноморскому очагу, что и Европа (не случайно средневековая схоластика была общим христианско-исламско-иудейским явлением). Высокая исламская культура и исламская мистика, адресованные индивиду, вполне адекватны исканиям западной высокой культуры и мистики и так ею и воспринимаются. Проблема состоит в том, что исламский мир сегодня одержим (болен) теми же социалистическими мифами (и на той же социальной базе), что и Россия в первой половине XX века, причем и здесь демографический взрыв является решающим фактором. Сущность столкновения Запада с исламским миром имеет не столько конфессиональную, сколько социокультурную основу. Это столкновение между личностным и коллективистским обществами и культурами, у которых принципиально разные представления о ценности человеческой жизни, разные логики коллективного и индивидуального поведения.

[17] Только светская культура может создать базу для объединения современного поликонфессионального общества. Европа пошла таким путем сначала в рамках национальных государств, а теперь в рамках цивилизационной общности в виде ЕС. Установление государственной религии в поликонфессиональном обществе ведет к религиозным войнам, через которые Европа прошла в XVI веке.